當天氣進入到秋冬轉換之際,氣溫一下熱一下冷,最常聽到一聲💥”碰”💥,磁磚因為熱脹冷縮不是翹起就是爆開,也就是俗稱的”彭共”。

昂睦在這邊提醒大家若發現磁磚有裂縫時,可先敲敲看磁磚表面,若只有一兩塊隆起破裂,進行修復即可,千萬不要這片地板或是牆壁爆光光才後悔莫及🤦♀️🤦

一般來說家中地磚隆有四大原因:

1、地磚縫隙尺寸處理不當,磚與磚之間的縫隙太小,就容易引發磁磚層的拱起現象。

2、裝潢的時候,師傅鋪貼磁磚若整平方式偷工減料,也會造成磁磚翹起現象。

3、另外就是在貼地板磁磚時,最初鋪設的水泥地面的品質較差,磁磚的水泥與原來的地面結合度不佳,地磚隆起的問題也是很常見。

4、當氣溫變化劇烈變化時,最容易導致磁磚爆裂,無論任何品牌或是材質的磁磚都會受到熱脹冷縮影響,遇到太大的溫差變化,爆裂的情況時有耳聞。

昂睦提醒各位,若磁磚爆裂面積沒有很大的話,要趕緊找施工團隊敲破切開,否則底下的空氣產生推擠效應,一些不夠牢固的磁磚就會一直被擠壓出來,到時磁磚就像跳舞一樣🤸♀🤸,一塊塊隆起,到時修補會非常不容易喔。

要怎麼處理磁磚彭共?

昂睦處理的方式通常有兩種,一種是打掉重鋪,另一種則是局部修復,說明如下:

(一)地板磁磚打掉重鋪

當家裡遇到大面積的磁磚爆裂、隆起,也就是整個地面結構已經被破壞,如果單單只要局部修復,全部重新鋪設雖然會比較花時間、費用高一些

但是打掉重鋪,才能確保每一個地方都可以獲得較好的施工水準,這是一個比較安全的作法。

如果選擇全部打掉重做,這麼浩大的工程建議昂睦多年來的經驗豐富,可視家庭需求與我們討論是要改用木紋地板或是一樣鋪設磁磚。

(二)局部修復磁磚

若發現家中磁磚只有輕微裂縫時,可先觀察地板表面,如果只有三到四塊隆起破裂,那麼趕緊進行局部修復即可,否則等到整片澎共,再請地板修繕來處理,那絕對非常劃不來。

昂睦所提供的磁磚修補技術有五大特點👍:

尤其灌注修補工法與傳統泥作工法最大不同在於灌注修補工法不需要敲除磁磚,另外除了方便針頭注射,必須切開磁磚的切割聲外,幾乎沒有噪音跟灰塵

通常只要一兩天時間就能完工,民眾不必搬家拆裝潢,施作費用也最經濟實惠

而且灌注工法最大特點就是不會有水泥,所以施工的時候,不會讓家裡灰塵滿天飛舞,不需要二次清潔

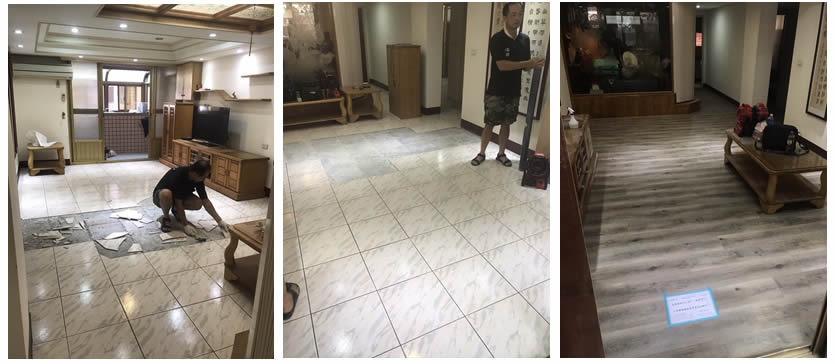

我們的施作案例

局部施工

地板重鋪

臺灣氣候溫差大,有時也有地震,磁磚膨脹爆裂問題時有耳聞,所以平時要觀察磁磚是否有隆起或輕微裂縫的現象,建議就要及早處理與補強

當您有遇到這樣的問題,歡迎加入我們的LINE或是臉書,拍照給昂睦專業施工團隊,讓我們搞定您家中磁磚爆裂的問題喔💪

連絡電話:03-667-0518

公司地址:300新竹市東區東大路二段8號

| FJ1548RGRFG165VRGR |

地磚使用的時間久了,經常會出現各種問題,那麼地磚爆裂拱起的原因是什麼呢? 桃園磁磚凸起破裂工程

一、地磚爆裂拱起的原因是什麼呢

1、自爆,地磚鋪設的時間久了也會出現自曝,因為室內溫度變化導致瓷磚受到牆體的壓力,時間久了就會自爆。 新竹磁磚施工翻修推薦

2、熱脹冷縮,這種情況經常發生在夏季,不同材料的伸縮係數不一樣,牆體的主要材料為鋼筋混凝土,與它比起來瓷磚的伸縮性數要小很多,那麼當溫度變化時,瓷磚幾乎沒有變化,即溫度下降時牆體就會收縮,而瓷磚收縮的很慢,這就會使瓷磚被牆體擠爆。

3、粘合劑品質差,一般鋪貼瓷磚都會拿水泥砂漿為粘貼劑,將水泥與砂漿依照1比1的比例配比,假如配比不恰當,則無法達到需要的粘度,桃園磁磚空心隆起翻新推薦此外砂子的含土量太高或品質不達標,也會導致粘貼不牢固,從而出現瓷磚空鼓、脫落的情況。

二、瓷磚鋪貼的注意點是什麼呢 新竹貼外牆磁磚翻新費用

1、選購瓷磚時要確保外層包裝上面的各種標識齊全,像是型號、顏色、尺寸等等。

2、同一平面施工的瓷磚型號與尺寸必須統一,否則就會影響到整體的美觀。 苗栗地磚空心隆起翻修推薦

3、鋪貼瓷磚以前需確保牆面平整穩固,因此需對牆面做處理,像是找平、噴水、除雜等等。 苗栗瓷磚爆裂翻修推薦

4、鋪貼的時候必須做好各個步驟的檢查與複查,假如是大面積的施工領域,需將它分成幾個小湯圓來檢驗,正常是每50平米當做一個檢查單位。

桃園瓷磚破裂翻修費用小編總結:以上就是地磚爆裂拱起的原因,從上述文章我們可以看出,導致它爆裂拱起的原因主要有三個具體是哪一種?

只要依據自家的實際情況來判斷。我們在處理這種問題時,需依據它的緣由來選擇恰當的方法,這樣才能夠在達到修理目的的同時避免很多麻煩,希望能夠幫到大家。 苗栗磁磚爆裂翻新費用

羅蘭:蟬聲,寂靜的世界 林維端站在講臺上向學生們望著。 教室里的學生稀稀落落的。今天只來了二十多人。往常,這班學生是七十八人的。自從畢業考試之后,有很多已經不來了。要升學的有五十六人。補習了一個多月,現在聯考也過去了。今天早上,原來只來了七八個人,他要他們挨家去叫,下午再來。可是,現在3點多了,也才只來了這二十多人。 “學生們是多么忘恩負義!”他站在那里,忿怒地望著他們。“升學考試過去了,你們就不肯聽我的話了。”他說,“昨天,在考試以前,我不是和你們說過,今天來對答案嗎?” “為什么只有你們這幾個人?” 學生們張大眼睛望著他,他們回答的聲音和表情極不相稱。他們說: “不知道。”那聲音淡淡的,冷冷的,簡直就帶著嘲諷。 昨天聯考的時候,他一直守在考場,有人考得不壞,有人卻是失常。徐小寶的應用題錯了三題。徐小寶在班上成績算是好的,從五年級有補習的時候開始,她一天都沒缺過補習的。他想不到她會錯三題。黃習勤錯了四題,閱讀測驗也沒做完。陸永新也沒做完。 他感到十分氣惱。 “你們都昏了頭嗎?”他問,“平常我沒教過你們嗎?” 他準備把這些聯考的試題,再給他們講解一下。 人數太少,等一下再講。“等一下可能還會有學生來的。他們只不過是遲一點而已。” 他想著,走下講臺,來到窗前。窗外是一條沙子多、水泥少的走廊。那走廊就是兩年來,這班學生活動的空間。他們的教室在三樓,他不讓學生們到樓下去,沒有那么長的時間,下課說是十分鐘,但他只讓他們上上廁所,跟著就回來做算術。這時,他忽然看見窗外靠墻的地方有兩個人影一閃。他立刻認出了他們。 “張富年,吳美玉,怎么不進來?”他走到教室門口,嚴厲地說,“已經晚了,你們知道不知道?” 張富年剃著光頭,戴著眼鏡,頭上冒著汗。吳美玉是個瘦瘦蒼白的女生。看見他走過來,兩個人突然像商量好了似的,回身朝樓梯口跑出去了。 “回來!回來!”他往前追了兩三步,站住了。他聽見張富年喊: “吳美玉!我們不要回去!回去要挨打的,我們已經畢業了!” 他怔住了。望著那空空的走廊,空空的校園,校園里滿是陽光,那幾叢扶桑,和一行尤加利,在強烈的陽光下,涂了些濃濃的陰影在泥土地上。他好像很久沒有注意到那些扶桑和尤加利,它們都長得又高又壯了。那尤加利剛移植過來的時候,細細幼幼的,用木枝架著。現在它們又高又直,兩年的功夫,它們長大了。 “是的,它們長大了。”他望向那條田埂,張富年和吳美玉正一前一后地沿著田埂跑,越跑越遠。 “我管不了他們了!”他想著,驀然感到一陣迷惘。他低著頭,慢慢地走回講臺。見那二十幾個學生心不在焉地在那里坐著,疏疏落落的,這二十幾個人,在容納七八十人的教室里,是顯得太空空蕩蕩了。 天氣十分熱。南風悶懨懨地從敞著的教室后門漾進來。往常,這微微的,熱熱的南風,總是使學生們瞌睡,特別是在下午,他必須時常用教鞭敲打著講臺或學生的課桌,使他們振作一下。 但是,今天,學生們沒有睡意。他們坐在位子上,面向著他,坐得很直。書桌上沒有書,沒有考卷,書桌的黑面襯著學生的白襯衫,一方一方的,像一些圖案。 是的,他們已經畢業了。不管他們是否已經考取聯考,他們已經不必再聽他的講解和責罵了。 他看著這二十幾個學生,學生們的臉上現著心不在焉的表情。 “你們并不在乎考取考不取,是不是?”他壓抑著自己,放平靜了聲調,問著,“你們并不在乎,是不是?” 學生們沒有反應,心不在焉地坐著。 陽光照進來,照在課桌上,很無聊地那么照著。學校很靜,全校只有他們這一班學生。不,只有這二十幾個人在。這二十幾個人淹沒在這一大片靜寂里。 有蟬聲在尤加利樹梢上嘶叫。增加了那悶懨懨的感覺。 已經是暑假了。蟬的聲音就顯示著那倦怠欲眠的假日。兩年惡補的賽程已經過去了。昨天,是終點。今天已經一切都不存在了。 他沒有想到一切消失得這么快。前天下午,他帶著學生看完了考場回來,又給他們做了最后一次溫習,臨放學以前,他說: “明天好好考,后天早晨8點鐘,到學校來對答案。” 昨天,他在巡視男女生考場的時候,還又囑咐了一遍。但是,今天,卻只有這幾個人來了。如果不是他派學生去叫,連這幾個人都不會來的。 似乎關心聯考結果的,只有他自己,(當然還有那些學生家長)孩子們是不關心的。他們已經跑完全程了,無論是勝是敗。 他回頭看了看黑板,那上面有他今天一大早看到報紙之后,抄在黑板上的那一大堆答案。忽然,他覺得這一切都是不必要的了。學生們自己會去查對的,他們不需要他了。 他前天還故意不讓他們帶著書包回去,而他現在明白,學生們連那書包都可以不要了。 他看了看那二十幾個靜默著的,心不在焉地學生,嗒然地說: “好了!收拾書包吧!” “早就收好了。”學生們齊聲說。 他又是一怔:“早就收好了?” “前天就收好了。” 他忍了忍,勉強振作地說: “再看一看!看看課桌里面,有沒有遺漏的東西?有沒有不要的東西?不要的東西也帶回去,帶回去再丟掉。別留在課桌里、” 學生們俯下頭去,看了看他們自己的課桌,再一個一個地抬起頭來,肯定地說:“沒有了。” 他想了想,急于克服那無聊的、被冷落的感覺。他說: “有住得近的同學,你們幫他們把東西帶回去。或者告訴他們自己來拿。” 學生們點著頭,迫不及待地把書包背在肩上。 他看著這幾個心不在焉的學生,覺得實在沒有什么可交代的了。于是他習慣地說道: “好!我們下課。” 那個做級長的男生習慣地喊了一聲“起立!”大家跟著站了起來。 “敬禮!”學生們朝他鞠躬。 他該還禮的,但是他怔了任,拖延著,沒有還禮。他極想留他們在這里待一會兒,但是,他不知怎樣才可以留住他們。而就在這個時候,那級長已經不等他還禮,就自動地喊了“禮畢!”的口令。學生們就像得了大赦似的,背著書包,頭也不回地彼此推擁著走出教室去了。 他站在講桌前,望著學生們。照例,他們是從教室的后門走出去的。那幾個高個子,就先走出去了。高個子中,給他印象最深刻的是董季珍。董季珍是留校補習的。她這已經是第三次讀六年級了。頭一年,她考取的是夜間部,家里不給她讀,讓她回來補習了一年。第二年,她連夜間部也沒有考取,家里只得又讓她回來讀。董季珍的母親是一個黑黑胖胖的中年婦人,對女兒是一臉的嚴肅。但她每次來拜托老師的時候,總是謙卑的:“老師多費心呀!我只有季珍這一個女兒,我要讓她考上市女校才行啊!不然,她的前途就完了啊!”仿佛她生平的希望,和她女兒一生的命運,都系在他的身上。“老師你盡管打她呀!我決不計較。”當然,他要打的。六年級,有幾個不挨打?“打”是最直接而有效的辦法,去逼迫人們接受那超過他們智能范圍之外的東西。當老師們沒有辦法給年幼的孩子注入超量的知識時,他們只好用訓練馬戲團的方式。那是世上把不可能變成可能的惟一直接有效的方式。 他望著董季珍的背影。她比別的同學高出一個頭。從后面望去,短短的頭發,蓋不住她臉頰上的成熟。那成熟,涂在一個六年級學生的疲勞而又麻木的、無暇修飾的臉上,那帶著幾分神經質的成熟,即使她背向著他,他也熟悉那難耐的不調和。 她這次總算可以考取了。剛才他問了董季珍,她這次考得不壞,她的分數已經可以達到市女校的標準。但是,他替她算了算,等她大學畢業時,已經要25歲了。這是說,假如她母親不堅持一定要她考入第一志愿的高中或大學的話,假如堅持呢?那么就難說了。 可憐的董季珍! 隔著幾個學生,他看見張立中的背影。張立中是男生中最高的,他那泛著灰黃色的襯衫,汗濕了的后背,黑黃的皮膚和頭發,是一個顏色。張立中總是那么臟的,連手臂也是那么臟。他是無可救藥的學生,總是坐在第六排(成績壞的那一排),他其實是不必嘗試升學的,家境又壞,智力又差,但是,他母親要他升學。“你打他嘛!隨便你打!老師!我不是那種護犢子的家長。” 他當然打他!不要說張立中,這班上,沒有一個人不挨打的。不挨打怎么能讀六年級?只是,張立中挨得特別多罷了!他每次發考卷,第一個就是打張立中,他錯得最多,不用看,就可以斷定的。 于是,他眼前閃過張立中那被汗水與泥漿浸著的黑瘦的手。那挨打時,抽搐著而又不敢躲開的手。那有幾次被打得流了血,而紅腫起來,第二天仍再在原處打下去的手……當然,那不只是張立中的手,余仁德的手也是這個樣子的。魏振聲。李小華、劉寶寶……都是這個樣子的。小學生就是洗不干凈他們的手,即使洗干凈了,不到一分鐘,也會再臟下去。當然,他們并不是玩臟的,他們并沒有時間玩。他們是寫考卷寫臟的。考卷和自來水筆、和橡皮、和尺、和墊板、和他的鞭子,就織成了那一片黑烏烏的汗與泥,泥與汗,就那么臟,洗也沒有用的。 連女生也不例外,她們十個人里有八個有頭虱。黑裙子多半是不換洗的,看不出來臟,但是發著酸臭,頭發粘粘膩膩的。中國女孩子的直頭發,臟了真是難看! 他打她們的手心,那手比男生纖細些,但挨打的時候,那污黑的、抽搐的感覺是一樣的。女生的疲累與麻木,看來比男生尤為可厭! 真的!那是可厭!那感覺就是可厭!他打男生和女生的時候,心中推一的感覺就是可厭。有時,打到最后,他就想吐。他就忍不住自己的脾氣。他會罵: “你們沒有腦子嗎?你們不可以變聰明一點嗎?你們究竟什么時候才懂得用功?!” 他罵著的時候,就覺得自己是一座火山。他在噴著巖漿。他不由自主地那么噴著。巖漿是不由自主的,是爆發出來的,是激烈上升著的。是滾燙的,是在燙到別人之前,先燙到自己的,他就是那座火山。似乎所有這夏天的熱度,都集中在他的身體里,再爆裂出來。灼燙著他的軀體,他的心。他罵著: “你們為什么這么笨啊!” 而那聲音,從現在起,他才感覺到那聲音是靜下來了。 高的學生走完了。前排幾個矮個子的“蘿卜頭”也走完了。他們那矮矮小小、發育不良的身體,總是令他激怒。 “為什么你們的家長這樣不注意你們?”這學期一開始,他就對他們的家長說過:“140天,到聯考還有140天。這140天,一天一個雞蛋吧,才140個雞蛋。給他們吃嘛!你們就早一點起床,別讓稀飯團剛煮好而燙得咽不下,使孩子們來不及吃就走。學校7點上課,你們5點30分起來煮飯嘛!”而孩子們還是越來越黃瘦。這些家長!只知道求老師惡補,而自己卻不照顧他們的孩子!這些矮個子,又矮又瘦,又青又黃,眼睛近視,缺少精神。一到下午就打瞌睡。而當他打他們的時候,就更做出那么一副嚇得半死的可憐相。近來,一切可憐相都使他激怒。“為什么要做出這副樣子!為什么?!難道你們有意讓我看到自己的暴虐?你們這樣瘦小,而我還要打你們,逼你們?!而我又怎么能不打你們,不逼你們?!” 矮個子也都走了,那個方臉的女生,媽媽是個“歐巴桑”,曾經找到學校來,一言不發地給了他一個耳光,掉頭就走的。那個耳光,至今仍留在他的臉上,熱辣辣的。那“歐巴桑”忘記當初怎樣高興自己的孩子分到最好的升學班上來了。 那個頭上有個疤的男生的爸爸也來找過他。那人走進教室,拿起他桌上的一疊簿,兜頭就給了他一記。然后,扭頭就走了。 他們仿佛是商量好了的。他們都不理論,也許因為他們都覺得自己沒有理由來理論,才只是以牙還牙,“你打我的孩子,我就打你。” 而他也沒有同他們理論。他沒有時間去理論。他太忙。他每一分鐘都寶貴,他每天從早上7點鐘上課,到晚上7點鐘下課。給學生們一個小時吃晚飯,然后接著再補習。補到9點。9點30分,或10點。他不敢說究竟補到幾點。寒假也不例外,星期天也不休息。 有個學生家長說,孩子總該洗洗頭、洗洗澡啊! 他忘記他是怎樣回答的了。反正這種愚蠢的、不切實際的問題,他怎么回答都是一樣的。他奇怪那些家長為什么忽然忘記孩子升學是多么重要。為什么會忽然忘記假如考不取,那后果是多么可怕!像董季珍,考不取,要重讀一次六年級。六年級啊!難道他們不知道六年級是什么意義?六年級是火山、是熱、是急、是累、是趕、是艱辛、是折磨、是數目字、是數目字與數目字的拼湊組合、是數目字的魔法,是要求百分之百精確的數目字的考驗。你考不取初中,就難免要回來再接受這一套!像董季珍,刁鉆古怪的習題,使董季珍成為那么一副神經質的樣子! 而你們還要洗頭!洗澡!還要調劑身心!還要教育原理!教育原理! “見鬼的教育原理!”他記起那個由省小轉來的學生家長。家長是高級知識分子,是學教育的。家長很有風度地向他開訓: “林老師也是學師范的。”那學生家長說,“師范學校的老師一定也教過你,該怎樣用鼓勵和引導的辦法去教學生。體罰是要不得的,補充教材是違令的。現在的教材是不合課程標準的。惡補是有害兒童身心的。” 那個家長似乎壓根兒就忘了當初他是為了升學才托人情進入他這班來的。大家都知道他教算術有專長,而他對學生的體罰和嚴格是人人皆知的。 他看著那西裝整齊的中年人。客氣地答應著:“是的!是的!” “我比林老師年紀大,因此敢來談談道理。”那家長說。 他點著頭。 “年青人辦事總未免急于求功,性情也暴躁些。”那家長說。 他再點著頭,而且賠著笑。 “是的。”他答應,“是的,謝謝您,以后要改善。” 還有什么“以后”呢?那時離聯考只有一個月了,再挨過這一個月,就一切都過去了。 家長們希望孩子升學,所以找最嚴格的班來讀。 家長們又心疼孩子,所以來抗議授課時間太多,來要求游戲的時間,來要求合理的教育。 合理的教育?!合理的教育是不加任何教育當局所不許的補充教材,按規矩上勞、美、音、體,按時上下學,禮拜天休息,寒暑假不進修…… 可是,誰敢那樣做呢?誰敢讓孩子進入那樣的班級呢?升學是現實的,榜一出來,你就明白,你要求“合理”的時候是何等愚蠢了! 他敷衍走了那位家長。 沒有什么可“改善”的!好在還有一個月,過了這一個月,聯考一完,一切就都過去了。 是的,一切都過去了! 現在,教室空下來了。學生都已下樓去了。他們將像往常那樣,拐過這幢灰色的樓房,從圍著鐵絲網的那一邊,抄小路出去(那樣才不會給人發現他們在補習)。一部分走田埂,一部分走鄰近那所初中的操場。那些下雨的日子,那些黑沉沉。濕漉漉的夜晚,他聽著學生們像幽靈似地溶入泥濘的黑夜,消失在疲倦的夢里。剩下他,在清冷黯淡的燈光下,收拾考卷,對著凌亂的空下來的課桌,對著一教室被遺棄的疲倦,他時常就這樣獨自站在講桌前。站著,什么也不想地站著,不知要站多久,沒有人催他去做什么,沒有人知道他想什么。 也許,他推一可想的是,又挨過了一天。沒有人來干涉他地又挨過了一天。 當然,也時常有被干涉的時候。督學來過,局長來過,不明身份的人們來過。有同事來通報他的時候,他就把燈關掉。實在躲不過,他就編個謊,道個歉,說一聲:“對不起,以后改善。”反正他卑躬屈節就是。事情總會過去的。他早已習慣了被反對,然后被諒解;被辱罵,然后被拜托;或被拜托,然后被辱罵。他習慣了這矛盾,他諒解這矛盾,他安于這矛盾,他無視這矛盾。 他不去想這矛盾,他沒有功夫去想這矛盾。 他的工作是從早上7點到夜晚10點。沒有星期天,沒有寒暑假。他每天除了工作及睡眠之外,只有一小時剩余。這一小時,他只能洗洗臉,吃點東西,上上廁所。除此之外,他的生活只是算術考卷、閱讀測驗、國語試題——而大部分是算術,是那些刁鉆古怪的算術。他把可能搜羅到的算題,都搜羅了來,給學生們做。什么叫“不超出課本范圍”?由基本的整數、分數、小數、百分數、面積、體積、容積,你可以如萬花筒般地變化出無窮盡復雜的問題。萬花筒的變化并未超出那幾個玻璃片。所謂“不超出課本范圍”,就是依照這樣的邏輯而來。他必須按照這樣的邏輯去搜羅補充教材。而有經驗的六年級老師都知道:“即使這樣,聯考試題中,也不會有一題是和我們平常所做過的完全一樣。我們只是盡量做了類似的一些題目而已。” 數目字在他腦中像輪盤賭。轉、停、轉、停、轉……他下的賭注是“考取初中”。 在數目字的旋轉中,他睡去,再醒來。他自己也是一具輪盤,在固定的位子上轉、停、轉、停、轉…… 有幾天,他病了,懶得下樓。他就在教室里吃和睡。學生來了,他就上課;學生走了,他就睡覺。 140天,他像在萬米跑道上跑著的一個馬拉松選手。他跑到第140天了。他跑完第140天了。他的輪盤靜下來,學生走了。 在聯考的前一天,他把一切應考的注意事項,整整齊齊地印了六大張。其中從怎樣把握分數,到別穿新衣服,以免分散注意,到別喝冰水。他再三地叮囑。他還帶學生去看了考場。在考試的那一天,在考前的幾分鐘,他還騎著腳踏車,在男生和女生兩邊的考場輪流地跑著,去面授機宜。學生們如溺水者抓住救生艇般地傾聽著他叮嚀。 而現在,才只隔著一個夜晚,就這么一個夜晚,他忽然發覺,他被遺棄了! 他站在講臺前面,望著下午的陽光。多久未見下午的陽光了!這個學期,140天來,每一天,每一個晴晴雨雨的下午,他都在黑壓壓的教室里,穿梭在學生與學生的行列之間,講解著、考問著、打著、罰著、罵著、爆炸著、激怒著、再冷靜下來,講解著、考問著。 時常,他對自己的聲音有一種奇怪的感覺。那是一種什么樣的聲音呢?單調的、拖長的、像一匹驢子在無聊地叫著的,從早到夜的,他在做什么呢?難道說,這就是教育? 他沒有時間去回答自己,從來沒有時間去回答自己。 而現在,他看見了午后,陽光,黃白色的,涂染在幾張課桌上。這教室和校園一樣地空下來了。 他揮不去這古怪的感覺。他茫然地站在講桌前面,他不用再講算術了!那些行程問題、雞兔問題、分數、利息、那些工程問題。那些多位的乘除,都不存在了。教室空了,聲音也停了,他的心也空了。 “做什么去呢?”他問著自己。 美娟最后一次來學校找他,是2月的事。那天,下著雨。美娟在教室外面等了他三個鐘頭。而他下課之后,美娟已經要趕最后一班車回去了。 從那以后,美娟沒有再來。她只寫了一封信,告訴他,她要回南部去做事了。 他知道“回南部”三個字的意義。美娟的家里,幾次催美娟回去,和一個×大畢業的學商的人訂婚,而美娟一直戀著他,希望他對她認真一點。 他是認真的,只是,他沒有時間表示他的認真。 于是,美娟走了,永遠地走了。 現在,他有了時間,而美娟已經走了。 他茫然地望了望墻角邊那張辦公桌,桌旁,擠在角落里的是他一兩年來,不舍晝夜地坐在那里批改作業、吃飯、午睡的椅子。那只是約莫四尺見方的一小塊空間,擠在那個角落里,他天天在那里忙著的。而現在,他開始覺得那個角落陌生起來了。他怎么會在那四尺見方的空間度過這許多日子的呢?他怎么度過的呢? 他遠遠地望著那個角落,那是個陽光照不到的角落。光線很暗,桌上還堆著考卷、考卷、考卷……各種各樣的考卷。有的是學生做過的,有的是空著未做的,有的上面打著匆忙的對號或錯號,有的上面有苛刻的分數。 那桌子有兩個抽屜,一邊是放各種表冊的,一邊是放錢的。他所收的補習費、考卷費,以及他的薪水等等,就都放在里面。考卷費該給商人的已經給了,補習費和薪水是他的收入,他很清楚地知道那是多少錢。那是他一年來,不眠不休的代價!那恥辱和被指責的實證!他不要去看它們,他不必去看它們。他清楚地知道它們的分量,比誰都清楚。那是他出賣教育良心,出賣師道尊嚴的代價。認真說來,那代價,和他所出賣了的東西相比,是太菲薄了! 他走下講臺,沿著那一行行的課桌走過去,走到最后一排的一張課桌旁,剛好是第10張,10的百倍是80,這一排多排了一個位子,這教室共有8排座位,有6排是10人,有兩排是9人。78除以8是除不盡的,人又不能得小數。他想著,一陣失望的感覺就襲了上來。 他搖搖頭。兩年來,數目字的糾纏,使他有點神經質。他記得那天,當那位家長向他開訓的時候,他不知怎的,竟拍著自己的后腦說:“我承認,我承認,緊張的教學,使我們這些做老師的也都有點神經質,神經質,不大正常……” 他為什么那樣說呢?他驚異自己為什么要忽然說自己神經質。他后悔自己那樣說。然而現在,他想到自己那天的話是多么真實了。 一年來,他在數字的糾纏下,覺得一切都離開了常軌。比如說,他要學生為了爭取速度,要盡量地記住一些不易除盡而實際上可以除盡的數目。比如說,221是17的倍數,也是13的倍數之類。他后來就時常不知不覺地計算著自己的腳步和呼吸速度的倍數,腳步的速度可以被呼吸的速度除盡嗎?如果除不盡,可以點小數補零嗎?那么,呼吸和心跳的最小公倍數是多少呢?如果他發現能求出,他就快慰,如不能,他就有失望和焦慮之感。 他走到最后一排的一張課桌旁,他躬著身子,在那低矮的椅子上坐下來。 椅子是木條釘的,坐在上面很不舒服。那硬硬的木條,頂著他的臀部,使他發痛。幾乎坐了沒有三分鐘,他就想要站起來,但是他沒有。他堅決地讓自己坐在那里,而且坐得用力一些,使自己更痛一些。 “孩子們就是這樣坐過來的。”他對自己說,“一小時。兩小時,一天、兩天,一星期、兩星期,一月、兩月。” 他坐著,躬著身子,感覺到椅子的硬度和臀部的痛楚。他抬頭望向黑板,黑板上是他剛才寫的那密密麻麻的答案。距離太遠,他看不清楚,他可以猜到一些,但不能全部猜到。字太小了。那么,晚上呢?平常教室是在下午5點鐘暗下去,冬天和下雨的日子,當然會更早一點。但他是要在7點鐘才允許開燈的。因為他不能“明顯”地讓校長知道他在補習。雖然,校長并不是不知道。而學生就是在那樣的光線下,一個晚上又一個晚上地挨過來的。 那匆忙的便當、那雨夜的跋涉、那教鞭的凌厲、那數目字的折磨、他都是知道的,他都是早就知道的。 而他是多么想把董季珍的家長拉來,讓她坐在這硬板的椅子上,從早晨7點到晚上10點;從落雨的早晨,到陰冷的黑夜;一星期接一星期的,不休止、無變化的,在數目字與教鞭的交響下,度過三個365天噩夢般的日子。 他覺得他就是董季珍的家長。 他不讓自己離開那椅子。他要讓自己坐到深夜10點,然后在黑暗中摸下樓梯,獨自一人,嘗一嘗孩子們夜深摸下黑暗樓梯的滋味。 他希望,學生們會因此而忘記他的教鞭,忘記這里的硬木凳、忘記雨夜、忘記揮汗的夏午。而只記住榜上有名的快樂——或者不如說,記住離開小學的快樂。 而他將不再回到這里來了。 一年來,不知幾次有人游說他,讓他放棄保送×大的權利。 “就教小學吧!收入令(www.lz13.cn)人羨慕呢!” 他也曾這樣考慮過。但是現在,他突然了悟,他是多么厭倦這把學生“打”進初中的行業了!是的!他厭倦,他十分地厭倦。盡管到今天為止,他仍是那么盡責,但盡責并不表示他對這工作具有熱忱。他只是想把學生“打”進初中,以對得起那些望子成龍的家長而已。他是工具!付出勞力、時間、愛憎……付出自尊、付出良知,只為了那考驗一切的升學考試! 他也突然明白,為什么前幾天,自己把當初要人數學系的志愿改為社會系了。他原來是那么熱愛數學的,而這兩年下來,他厭倦了那糾纏。正如一個喜歡肉食的人,在連續不斷730頓各種燒炒鹵燉的肉食之后,他已經是一見肉食就想作嘔了!他要到另一種學科里去,讓自己清醒清醒。找回良知、找到真理、找回道路。 然后,或許將來有那么一天,他也可以有力量去影響別人,使別人也清醒清醒,找回良知、真理和道路。那時,家長們將不再把未考取第一志愿的孩子送回來重讀六年級,老師們將不再出賣良知,而孩子們將不再如此凄苦…… 他坐著,茫然地坐著,在那硬木條的凳子上。蟬聲在樹梢嘶叫,校園里古無人聲。世界是這樣寂靜,這樣寂靜,在連續不斷的“念、背、打”,“念、背、打”之后,在連續不斷的輪盤賭般地旋轉之后,世界是這樣的寂靜…… 羅蘭作品_羅蘭散文集 羅蘭:盼 羅蘭:聽啊!聽啊!聽 羅蘭:葉沄分頁:123

周作人:水里的東西 --草木蟲魚之五 我是在水鄉生長的,所以對于水未免有點情分。學者們說,人類曾經做過水族,小兒喜歡弄水,便是這個緣故。我的原因大約沒有這樣遠,恐怕這只是一種習慣罷了。 水,有什么可愛呢?這件事是說來話長,而且我也有點兒說不上來。我現在所想說的單是水里的東西。水里有魚蝦,螺蚌,英白,菱角,都是值得記憶的,只是沒有這些工夫來--紀錄下來,經了好幾天的考慮,決心將動植物暫且除外。--那么,是不是想來談水底里的礦物類么?不,決不。我所想說的,連我自己也不明白它是哪一類,也不知道它究竟是死的還是活的,它是這么一種奇怪的東西。 我們鄉間稱它作Chosychiu,寫出字來就是“河水鬼”。它是溺死的人的鬼魂。既然是五傷之一,--五傷大約是水、火、刀、繩、毒罷,但我記得又有虎傷似乎在內,有點弄不清楚了,總之水死是其一,這是無可疑的,所以它照例應“討替代”。聽說吊死鬼時常騙人從圓窗伸出頭去,看外面的美景,(還是美人?)倘若這人該死,頭一伸時可就上了當,再也縮不回來了。河水鬼的法門也就差不多是這一類,它每幻化為種種物件,浮在岸邊,人如伸手想去撈取,便會被拉下去,雖然看來似乎是他自己鉆下去的。假如吊死鬼是以色迷,那么河水鬼可以說是以利誘了。它平常喜歡變什么東西,我沒有打聽清楚,我所記得的只是說變“花棒槐”,這是一種玩具,我在幾時聽見所以特別留意,至于所以變這玩具的用意,或者是專以引誘小兒亦未可知。但有時候它也用武力,往往有鄉人游泳,忽然沉了下去,這些人都是像蛤蟆一樣地“識水”的,論理決不會失足,所以這顯然是河水鬼的勾當,只有外道才相信是由于什么腳筋拘攣或心臟麻痹之故。 照例,死于非命的應該超度,大約總是念經拜仟之類,最好自然是“翻九樓”,不過翻的人如不高妙,從七七四十九張桌子上跌了下來的時候,那便別樣地死于非命,又非另行超度不可了。翻九樓或拜仟之后,鬼魂理應已經得度,不必再討替代了,但為防萬一危險計,在出事地點再立一石幢,上面刻南無阿彌陀佛六字,或者也有刻別的文甸的罷,我卻記不起來了。在鄉下走路,突然遇見這樣的石幢,不是一件很愉快的事,特別是在傍晚,獨自走到渡頭,正要下四方的渡船親自拉船索渡過去的時候。 話雖如此,此時也只是毛骨略略有點聳然,對于河水鬼卻壓根兒沒有什么怕,而且還簡直有點兒可以說是親近之感。水鄉的住民對于別的死或者一樣地怕,但是淹死似乎是例外,實在怕也怕不得許多,俗語云,瓦罐不離井上破,將軍難免陣前亡,如住水鄉而怕水,那么只好骰到山上去,雖然那里又有別的東西等著,老虎、馬熊。我在大風暴中渡過幾口大樹港,坐在二尺寬的小船內在自鵝似的浪上亂滾,轉眼就可以沉到底去,可是像烈士那樣從容地坐著,實在覺得比大元帥時代在北京還要不感到恐怖。還有一層,河水鬼的樣子也很有點愛嬌。普通的鬼保存它死時的形狀,譬如虎傷鬼之一定大聲喊阿晴,被殺者之必用一只手提了它自己的六斤四兩的頭之類,唯獨河水鬼則不然,無論老的小的村的俊的,一掉到水里去就都變成一個樣子,據說是身體矮小,很像是一個小孩子,平常三二成群,在岸上柳樹下“頓銅錢”,正如街頭的野孩子一樣,一被驚動便跳下水去,有如一群青蛙,只有這個不同,青蛙跳時“不東”的有水響,有波紋,它們沒有。為什么老年的河水鬼也喜歡攤錢之戲呢?這個,鄉下懂事的老輩沒有說明給我聽過,我也沒有本領自己去找到說明。 我在這里便聯想到了在日本的它的同類。在那邊稱作“河童”,讀如cappa,說是Kawawappa之略,意思即是川童二字,仿佛芥川龍之介有過這樣名字的一部小說,中國有人譯為“河伯”,似乎不大妥帖。這與河水鬼有一個極大的不同,因為河童是一種生物,近于人魚或海和尚。它與河水鬼相同要拉人下水,但也喜歡拉馬,喜歡和人角力。它的形狀大概如猿猴,色青黑,手足如鴨掌,頭頂下凹如碟子,碟中有水時其力無敵,水涸則軟弱無力,頂際有毛發一圈,狀如前劉海,日本兒童有蓄此種發者至今稱作河童發云。柳田國男在《山島民譚集》(1914)中有一篇“河童駒引”的研究,岡田建文的《動物界靈異志》(1927)第三章也是講河童的,他相信河童是實有的動物,引《幽明錄》云,“水蝹一名蝹童,一名水精,裸形人身,長三五升,大小不一,眼耳鼻舌唇皆具,頭上戴一盆,受水三五尺,只得水勇猛,失水則無勇力,”以為就是日本的河童。關于這個問題我們無從考證,但想到河水鬼特別不像別的鬼的形狀,卻一律地狀如小兒,仿佛也另有意義,即使與日本河童的迷信沒有什么關系(www.lz13.cn),或者也有水中怪物的分子混在里邊,未必純粹是關于鬼的迷信了罷。 十八世紀的人寫文章,末后常加上一個尾巴,說明寓意,現在覺得也有這個必要,所以添寫幾句在這里。人家要懷疑,即使如何有閑,何至于談到河水鬼去呢?是的,河水鬼大可不談,但是河水鬼的信仰以及有這信仰的人卻是值得注意的。我們平常只會夢想,所見的或是天堂,或是地獄,但總不大愿意來望一望這凡俗的人世,看這上邊有些什么人,是怎么想。社會人類學與民俗學是這一角落的明燈,不過在中國自然還不發達,也還不知道將來會不會發達。我愿意使河水鬼來做個先鋒,引起大家對于這方面的調查與研究之興趣。我想恐怕喜歡頓銅錢的小鬼沒有這樣力量,我自己又不能做研究考證的文章,便寫了這樣一篇閑話,要想去拋磚引玉實在有點慚愧。但總之關于這方面是“佇候明教”。 十九年五月 周作人作品__周作人散文集 周作人:夢想之一 周作人:北京的茶食分頁:123

我們總是用所謂99%的汗水這樣的說法來欺騙自己和他人 文/連清川 前幾天在微博上看見了一句愛迪生的名言:“天才就是1%的天分加上99%的汗水”.當然,這我們都知道了。可是我們不知道的其實是后半句:“但那1%的天分是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要。” 我們都被欺騙了很多年。不過,我卻沒有五雷轟頂。我以為這應該是一個常識。有人愿意相信“人生而平等”,但是我卻從來相信人生而不平等。美麗若是平等,這世界一來無趣,二來也無所謂美麗,整容醫院全關門;出身若是平等,人便無向上的動力,拼爹固然可恥,可是薪盡也就不必火傳;智力若是一樣,十三億神州盡堯舜,要多可怕就有多可怕。 所以我自然很服那些天才,而后明白自己原本也就是一個中人之資,而且我猜想這個世界上多數的人也就是中人之資,天才和蠢蛋都是少數。獲得這個資訊的意義在于,我熱愛蘇東坡,可是我不會把自己逼成蘇東坡,因為他是天才,所寫的東西總能夠準確地傳達胸臆;我的哲學啟蒙是波普爾,可是他是個數學和哲學的雙料天才,你把我砍成8段重新拼起來也達不到;我最胤服的歷史學家是史景遷,他運用材料的乾坤大挪移,鬼斧神工,我永遠也達不到。所以如果我要用99%的汗水去置換那1%的天分,結果就是在把自己搞成過勞死之前,我大約是一個四流的作家,八流的哲學家和五流的歷史學家。所幸,我只是一個做媒體的人。 我曾經多次引用過波蘭導演基斯洛夫斯基電影《薇娥麗卡的雙重生命》中的一個故事。波蘭小城克拉科夫有一個美麗的音樂女教師薇娥麗卡,她擁有一副天生適合歌劇的嗓音,尤其是高音。可是,她所有天然的條件都受制于另外一個致命的缺陷,她有先天性心臟病,無法承受高音的壓力。但是她終于還是進了她熱愛的一部歌劇《神曲》中擔任女高音獨唱。在首演時,在她到達了高音之后,倒地身亡。 世界上多數人的痛苦皆來自于個體追求與自身條件之間的不匹配。因此我們于是用所謂99%的汗水這樣的說法來欺騙自己和他人。在職業生涯之中同樣是如此。資訊的發達總是使我們目眩于看似觸手可及的成功,而并不能知道自身的條件是否“先天性心臟病”. 薇娥麗卡的矛盾在于她自身的條件與自己的熱愛形成了致命的沖突,但多數初出茅廬的職業人所面臨的問題卻在于自身的選擇。每個人從大學之中跨出時都擁有改天換地的豪情,并且堅信自己屬于扎克伯格、馬化騰和馬云這一屬,而根本罔顧自我的偏好與熱愛。當我們在微博上關注的成功人士在喋喋不休地談VC的時候,其實他就好數錢;喋喋不休地談技術的時候,其實他就是個極客(geek);喋喋不休地談古董,其實他從小就愛撿石頭。這只能說明一個問題:每一個人都應該找到自己心頭之好。這不一定和我們自己的專業有必然聯系,因為很多人在高考選專業的時候都是“盲婚盲嫁”,如果要知道最適合自己的職業是什么的話,其實只要知道自己在校園里花了最多時間做什么就明白。 每一種職業都需要堅持,而并不熱愛的職業,從來談不上什么堅持。回到中人之資上來。選擇自己喜歡的職業并不代表著它的報償就必定豐厚,上天從來未曾像父母或者老師那么慷慨,允諾努力就意味著豐收。因此,認清自己是中人之資的意義在于不必像薇娥麗卡那樣,把自己逼到過勞死和亞健康的行列之中。 凡人無以理解天才的歡樂與苦痛,而天才也未必不會羨慕中人之資者的自得。因為對于我們這樣的人而言,每看一本書的若有所悟,就是一種至高的享受,而每獲得一次的進益,都實在而可感。這并非意味著對于自我的放縱與廢黜,而是,因為在自己所喜歡的領域中行進所獲得的滿足,就好似知識本身在悠遠歷史中的積攢一樣,它未必能夠改換世界的門庭,但是它本身就是一種幸福的來源。 這個社會最粗鄙的面相之一,就是為所有的人樹立了一些標準化的偶像,比如比爾蓋茨,扎克伯格和馬化騰。我并不否認這些人在各自的領域中都能夠讓世界更加美好,但是關鍵的問題是他們的偶像作用僅僅取材與他們賬戶中資金的數目。成功被簡化成為數字化的呈現,而幸福僅僅是標準化的刪削。 我一點兒也不是仇富主義者的同盟,更不是平均主義者的擁躉。一方面那些人的道路未必值得期許,而他們終將腐朽在進化論的廢墟之中;另一方面我對于成功的定義遠比這些社會法定的偶像要復雜得多。因為在我看來,那些天才的使者,比如蘇東坡,莎士比亞,牛頓和巴赫,才可以被定義為成功的寵兒。因為他們豐富化了人類的心靈,并且改變了這個世界的面相。那些依靠俗媚庸眾的需求,以此積攢毫無技術含量財富的人,不過是地球上的速生林,速生而速朽。 標準化偶像最為可怕的地方,就在于它消解掉了我們每個個體獨特的生命體驗,和幸福的感覺。因為一個熱愛會計的人,可以從數字的組合中需找到拼裝魔方般的樂趣;一個奔跑在前線的記者,在追尋真相中迸發生命的熱情;一個每天窩在房間里設計游戲的人,可以體驗在虛擬廝殺中的豪情萬種。每一種生命體驗都可資珍貴,都獨一無二,都無可替代。 我當然并非反對財富、地位和權力,這個世界從來都由這些東西構成。但是如果我們把每個人的樂趣都刪削成如此,那么我們這些中人的生命就毫無價值了。他們擁有他們所擁有的快樂,我們擁有我們所擁有的快樂。如果他們所擁有的快樂要擠占我們所擁有的快樂,那么我們惟一的選擇就是廝殺。我的意思是,我們必須要反叛和抵抗那些獨裁的成功主義倫理,因為他們的庸俗化,必定會侵蝕和改寫我們本來高尚的靈魂和幸福的涵義。 中人之資不是鴕鳥式的逃遁和消極地抵抗庸俗的侵襲,而是建立起自我強大的屏障。這種強大的屏障,既不是對于財富的抗拒,也不是對于成功的追求,而是在自我滿足中去尋找自己的世界中的位置。因為我們的幸福,就是世界的幸福;我們的快樂,就是世界的快樂。我們就是這個世界的主流。 為什么我們總是有太多的遺憾? 我們總有太多的來不及 致我們總被輕視與嘲笑卻不甘心的青春分頁:123

留言列表

留言列表